會長何嘉倫代表接受訪問

配合國家和澳門新發展形勢,大灣區及一帶一路等地區為澳門人帶來無限機遇。為了讓澳門青年了解有關地區的文化及發展情況,澳門特區政府過去四年除透過多個交流及實習計劃讓青年人親身去體驗外,亦提供了資源扶助有才能的澳門青年到當地創業。

澳門青年企業家協會會長何嘉倫認為,當局的政策有助青年人「觀察、學習、規劃」,讓他們可從中更了解及更好規劃自己未來的職業生涯。

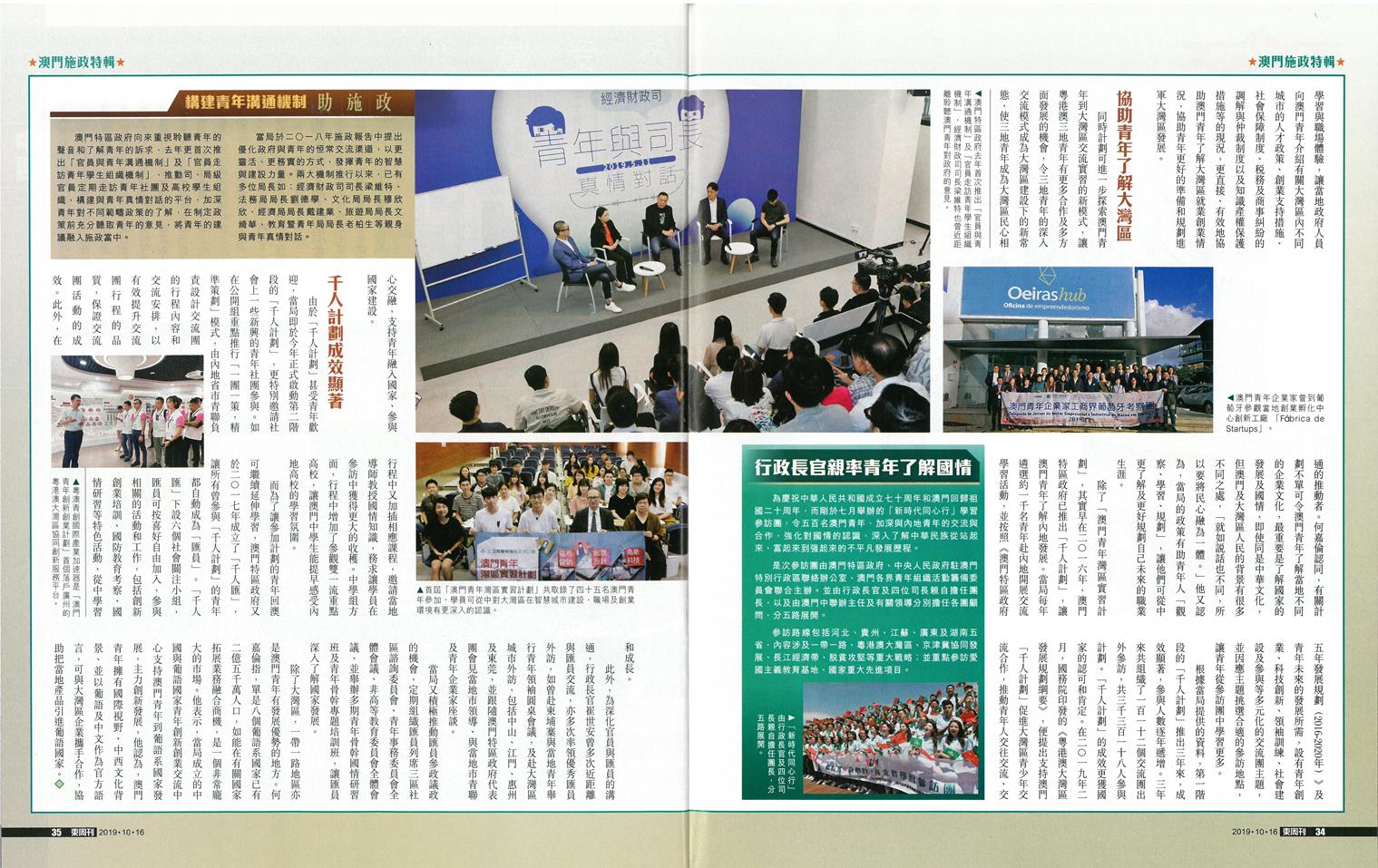

近年,愈來愈多青年企業矢志到大灣區創業,有成功也有失敗。除了澳門特區政府舉辦的「千人計劃」及「千人匯」等官方交流活動外,當局亦鼓勵民間組織舉辦有關活動。其中,澳門青年企業家協會便響應當局呼籲,舉行了六場分享會,邀請了已在大灣區創業的澳門企業家,與澳門青年交流,該會會長何嘉倫透露,分享會吸引了超過八千人次參與,該會同時在分享會進行問卷調查,發現有約八成人對大灣區前景非常樂觀,並優先考慮到深圳、廣州等地方發展。

無論是創新創業,都必需先拓闊視野,找到自身的定位和目標巿場。何嘉倫舉例,曾經協助一位在台灣讀書,畢業後回澳的青年,最初十分抗拒到內地,透過參加一系列拜訪和交流活動後,瞭解多了,現時在澳門和大灣區均有自己的業務。他解釋:「大灣區市場有七千萬人口,就像交朋友,局限在澳門還是在大灣區已分別很大;市場商機及拓闊面很大,但同時競爭對手亦比較多。」

因此,澳門青年企業家協會不時會組織會員到大灣區進行實地考察,如到番禺參觀澳門人在當地投資的孵化中心、內地的大企業如「美的」及澳門第一個在橫琴開展的文化項目等。

何嘉倫認為,要進入大灣區發展,必須真正了解當地文化,「就好像玩遊戲,也要了解遊戲玩法才可以。而且,除了走出去,也可引進這七千萬人入來,有雙向的開放平台讓你學習。」

三十萬免息援助

他讚揚,當局的「青創援助計劃」幫助了青年創新創業,例如有人將澳門傳統食品重新包裝成青年人接受的產品再推廣出去。為鼓勵澳門青年實踐創業理想,當局推出了「青年創業援助計劃」為擁有創業理想,但缺乏資源的本地青年提供以澳門幣三十萬元為上限的免息援助款項,協助他們減輕創業初期的資金壓力。

不過,何嘉倫強調,未必人人皆適合從商,因此該會除支持青年朋友創業外,亦支持他們進行生涯規劃。

何嘉倫續稱,澳門特區政府過去有不少計劃正正可令澳門青年了解國情,令他們可以好好規劃自己的職業生涯。他舉例,「大灣區青年合作發展計劃」及「澳門青年灣區實習計劃」過去很受歡迎,甚至有青年特地向公司請假參與。

根據澳門特區政府提供的資料,「澳門青年灣區實習計劃」是由人才發展委員會與廣東省人民政府港澳事務辦公室聯合舉辦,透過舉辦創業體驗項目,組織澳門不同專業領域的青年前往大灣區城市重點創業園區及孵化基地內實習,實習範疇包括:互聯網、電商營銷、創意設計、高新科技、新媒體營運及大數據等。

由於活動由人才發展委員會與廣東省人民政府港澳事務辦公室合作,能協調各地市政府對接安排工作,透過在內地政府機關實地考察學習與職場體驗,讓當地政府人員向澳門青年介紹有關大灣區內不同城市的人才政策、創業支持措施、社會保障制度、稅務及商事糾紛的調解與仲裁制度以及知識產權保護措施等的現況,更直接、有效地協助澳門青年了解大灣區就業創業情況,協助青年更好的準備和規劃進軍大灣區發展。

協助青年了解大灣區

同時計劃可進一步探索澳門青年到大灣區交流實習的新模式,讓粵港澳三地青年有更多合作及多方面發展的機會,令三地青年的深入交流模式成為大灣區建設下的新常態,使三地青年成為大灣區民心相通的推動者。何嘉倫認同,有關計劃不單可令澳門青年了解當地不同的企業文化,最重要是了解國家的發展及國情,即使同是中華文化,但澳門及大灣區人民的背景有很多不同之處,「就如說話也不同,所以要將民心融為一體。」他又認為,當局的政策有助青年人「觀察、學習、規劃」,讓他們可從中更了解及更好規劃自己未來的職業生涯。

除了「澳門青年灣區實習計劃」,其實早在二○一六年,澳門特區政府已推出「千人計劃」,讓澳門青年了解內地發展。當局每年遴選約一千名青年赴內地開展交流學習活動,並按照《澳門特區政府五年發展規劃(2016-2020年)》及青年未來的發展所需,設有青年創業、科技創新、領袖訓練、社會建設及參與等多元化的交流團主題,並因應主題挑選合適的參訪地點,讓青年從參訪團中學習更多。

根據當局提供的資料,第一階段的「千人計劃」推出三年來,成效顯著,參與人數逐年遞增。三年來共組織了一百一十二個交流團出外參訪,共三千三百一十八人參與計劃。「千人計劃」的成效更獲國家的認可和肯定。在二○一九年二月,國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,便提出支持澳門「千人計劃」促進大灣區青少年交流合作,推動青年人交往交流、交心交融,支持青年融入國家、參與國家建設。

千人計劃成效顯著

由於「千人計劃」甚受青年歡迎,當局即於今年正式啟動第二階段的「千人計劃」,更特別邀請社會上一些新興的青年社團參與。如在公開組重點推行「一團一策,精準策劃」模式,由內地省市青聯負責設計交流團的行程內容和交流安排,以有效提升交流團行程的品質,保證交流團活動的成效。此外,在行程中又加插相應課程,邀請當地導師教授國情知識,務求讓學員在參訪中獲得更大的收穫。中學組方面,行程中增加了參觀雙一流重點高校,讓澳門中學生能提早感受內地高校的學習氛圍。

而為了讓參加計劃的青年回澳可繼續延伸學習,澳門特區政府又於二○一七年成立了「千人匯」,讓所有曾參與「千人計劃」的青年都自動成為「匯員」。「千人匯」下設六個社會關注小組,匯員可按喜好自由加入,參與相關的活動和工作,包括創新創業培訓、國防教育考察、國情研習等特色活動,從中學習和成長。

此外,為深化官員與匯員的溝通,行政長官崔世安曾多次近距離與匯員交流,亦多次率領優秀匯員外訪,如曾赴柬埔寨與當地青年舉行青年領袖圓桌會議,及赴大灣區城市外訪,包括中山、江門、惠州及東莞,並跟隨澳門特區政府代表團會見當地市領導、與當地市青聯及青年企業家座談。

當局又積極推動匯員參政議政的機會,定期組織匯員列席三區社區諮詢委員會、青年事務委員會全體會議、非高等教育委員會全體會議,並舉辦多期青年骨幹國情研習班及青年骨幹專題培訓班,讓匯員深入了解國家發展。

除了大灣區,一帶一路地區亦是澳門青年有發展優勢的地方。何嘉倫指,單是八個葡語系國家已有二億五千萬人口,如能在有關國家拓展業務融合商機,是一個非常龐大的市場。他表示,當局成立的中國與葡語國家青年創新創業交流中心支持澳門青年到葡語系國家發展,主力創新發展,他認為,澳門青年擁有國際視野、中西文化背景、並以葡語及中文作為官方語言,可與大灣區企業攜手合作,協助把當地產品引進葡語國家。

構建青年溝通機制助施政構建青年溝通機制助施政

澳門特區政府向來重視聆聽青年的聲音和了解青年的訴求,去年更首次推出「官員與青年溝通機制」及「官員走訪青年學生組織機制」,推動司、局級官員定期走訪青年社團及高校學生組織,構建與青年真情對話的平台,加深青年對不同範疇政策的了解,在制定政策前充分聽取青年的意見,將青年的建議融入施政當中。

當局於二○一八年施政報告中提出優化政府與青年的恒常交流渠道,以更靈活、更務實的方式,發揮青年的智慧與建設力量。兩大機制推行以來,已有多位局長如:經濟財政司司長梁維特、法務局局長劉德學、文化局局長穆欣欣、經濟局局長戴建業、旅遊局局長文綺華、教育暨青年局局長老柏生等親身與青年真情對話。

行政長官親率青年了解國情

為慶祝中華人民共和國成立七十周年和澳門回歸祖國二十周年,而剛於七月舉辦的「新時代同心行」學習參訪團,令五百名澳門青年,加深與內地青年的交流與合作,強化對國情的認識,深入了解中華民族從站起來、富起來到强起來的不平凡發展歷程。

是次參訪團由澳門特區政府、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室、澳門各界青年組織活動籌備委員會聯合主辦。並由行政長官及四位司長親自擔任團長,以及由澳門中聯辦主任及有關領導分別擔任各團顧問,分五路展開。

參訪路線包括河北、貴州、江蘇、廣東及湖南五省,內容涉及一帶一路、粵港澳大灣區、京津冀協同發展、長江經濟帶、脫貧攻堅等重大戰略;並重點參訪愛國主義教育基地、國家重大先進項目。

文章來自:東周刊 vol.842 (https://eastweek.my-magazine.me/main/91376)